ラフ→下書き→完成への道筋をたどる

[adchord]

ラフを描いてどんなイラストを描くか考えよう。

ラフとは、一番最初に描く大まかなスケッチのことです。

構図を決めるためのラフスケッチと考えていいでしょう。

一枚の紙にどんな絵を描こう?と考えながら楽な気持ちで描いていきます。

- 縦描き?横描き?

- テーマはなんだろう。

- どんなキャラクターにする?

- 何人描く?モチーフは?

- 配置はどうする?

- 背景は風景にする?模様を描く?

・・・などなど、イラストを作成するにあたって考えられる要素をまずはポンポンと書いていきます。

精密に描く必要はありません。

このあたりにこのキャラクターを描いて、この辺はこのモチーフ、文字を入れて・・・と自分がわかるメモ書きでかまいません。

コピー用紙やクロッキー帳などにざっくりと描いていきましょう。

同じテーマのものを何枚か描いてみて気に入った構図にするとよいです。

構図だけでなく、キャラクターの服装や背景のパーツ、モチーフのデザインをこの時点でしておくと楽です。

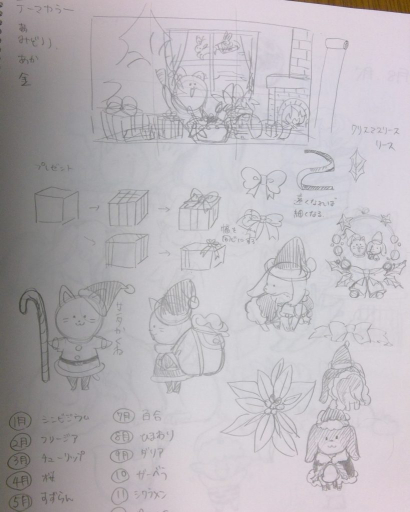

最初のかなりざっくりしたイメージラフ。

暖炉のある部屋にクリスマスツリーを飾り、 みんなでケーキを囲ってパーティーしてる、というイメージ。

かくねちゃんが面白い愉快なキャラになっています。

下の方はどんな衣装にしようか描きながら考えています。

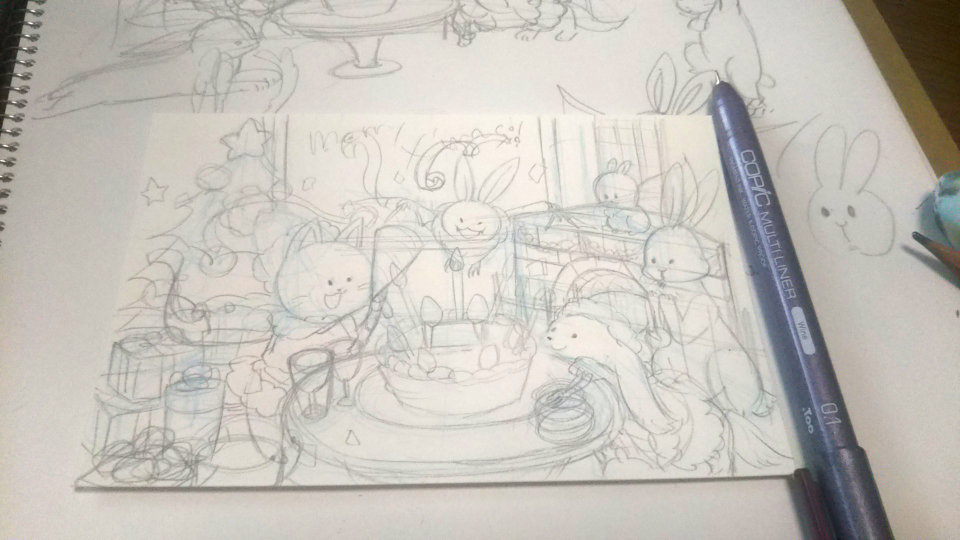

ラフを元に下書きを書き起こしたのがこれです。

かくねちゃんとはじめくん以外にもキャラクターが増えました。

バットさんはコウモリなのでハロウィンでのキャラクターですが、

せっかくのパーティーなので登場させてみました。

今回は新たにうさぎとリスも呼んでみました。

(うさぎさんはナゾノウサギという名前になりました。リスは考え中です。)

ラフから下書きを起こそう

本番用の前の段階なので、できるだけ完成に近くなるように書きます。

下書きで描いていないものをペン入れの段階できれいにしようとしてもできません。

その時にまた描きこむのは大変なので、できるだけディテールを描きこみましょう。

(慣れてきて、段階を減らすことはできるので自分の習熟度に合わせて描きこむ量は増やしたり減らしたりしてみましょう。)

紙に直接下書きをする方法と、別の紙に下書きを描いて本番用の紙にトレス台で写す方法があります。

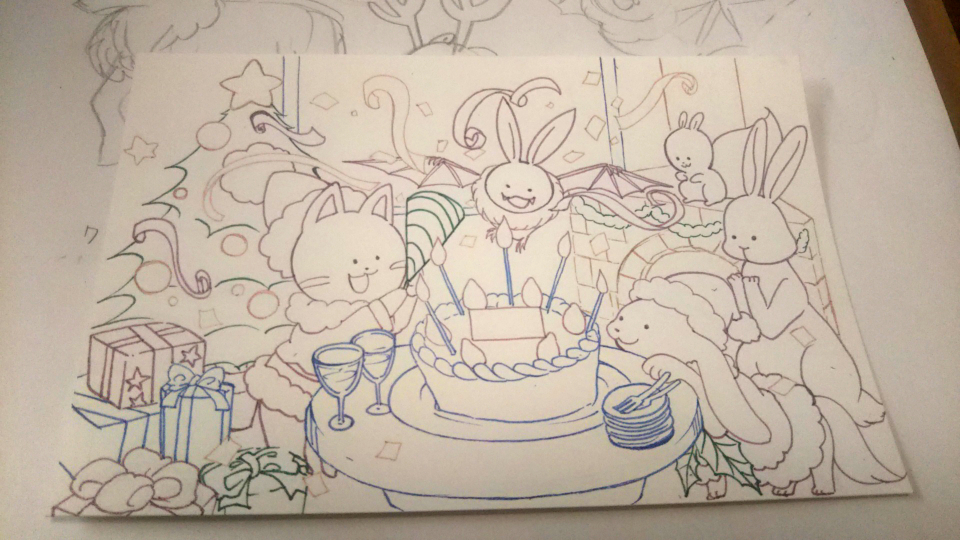

ペン入れをして線画を完成させよう。

本番用の紙に下書きをした場合、トレスする場合も基本的には同じです。

紙を汚さないように、丁寧に扱います。

慣れないうちはペン入れしたインクが乾かないうちにこすってしまい、線が汚くなってしまうことがあります。

対策方法

- 利き手が右なら左側からペン入れする。(利き手が左なら右から)

- 乾いたことを確認しながらペン入れする。

- 即効性の画材を使う。

また、ペン入れの順番は、基本的に前にあるものから順に描いていきます。 物の重なり方を意識しながら描いてみましょう。

線の太さも手前のほうが太く、奥に行くほど細くしていくとおくゆきがでますよ。

線画が十分に乾いてから消しゴムを描けます。

トレス台でペン入れした場合も消しゴムをかけたほうがいいです。

色塗りをするときに定着していないインクがこすれて線が泣いてしまうことがあります。

消しゴムをかける時は、消しゴムを往復させず、一方になるようにかけます。

往復させてしまうと戻ってくるときに紙がグシャっとなってしまい今までの苦労が水の泡になってしまいます。

手前から奥にむけて描けるとグシャっとなりにくいですよ。

色を塗ろう。

コピックや水彩絵具など、好きな画材で塗っていきましょう。

塗り方にルールはありません。

自分の心の赴くままに、塗っていきましょう!

完成作品を作成して腕を上げよう。

腕を上げるには、一つでも多く完成作品を作っていくことが近道です。

ラフや練習も必要です。重要です。

しかし、一枚の絵を力を入れて仕上げることが一番です。

そして、完成した作品を誰かに見てもらってください。

自分だけだとラフや落書きで終わってしまうかもしれませんが、人に見せるとなるとそうはいきません。

模写や落書きを見せてもそれは練習であり、作品ではないからです。

「見てもらえるような作品を描く!」という気持ちこそがステップアップにつながっていきますよ。

まとめ

段階を踏んで一個一個着実に行っていけば、必ず上達していきます。

これは絵に限ったことではありませんねよね。

一度に全て行わなくても大丈夫です。

それぞれの過程を何日かに跨いだり、カラーの途中で次の日に持ち越しても大丈夫です。

自分に合うやり方を探していきましょう。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません